2024年高考作文题共有6道。与往年相比,今年的高考作文有哪些变化?体现出哪些价值特点?该怎么写?我们第一时间,邀请各地特级教师等专家,作出点评。

全国甲卷:交流

阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

每个人都要学习与他人相处。有时,我们为避免冲突而不愿表达自己的想法。其实,坦诚交流才有可能迎来真正的相遇。

这引发了你怎样的联想和思考?请写一篇文章。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

汪锋(北京大学语文教育研究所所长):

仿佛是约好了似的,所有的高考作文题都回归到了一个模式,就是给一个简单的材料,然后让考生谈联想和思考,从某种程度上来讲,在命题技术的探讨上有所放弃,可以这样做的一个前提应该是阅卷队伍水平的稳定与提高。

全国甲卷的这个材料非常明确,指向的主题就是“坦诚交流才有可能迎来真正的相遇。” 考生最终的联想和思考落脚点应该都是为坦诚交流鼓与呼,坦率来说,可以发挥的空间不大,无外乎讲讲如何坦诚,批评或者反思一下不表达导致的负面结果,再申述一下什么是真正的相遇。从议论文写作的角度上来讲,这么小的写作空间可能难以区分考生表达能力上的梯度,但从记叙文的角度上来讲,可以结合自己的经历或者感悟写一个叙事散文类的文章,从故事与感悟的角度来给这则材料一个活泼新鲜的开掘。

全国甲卷的要求中“明确文体”是一个好的导向,我们无论写什么,都有一定的规矩要求,这样才能形成作者和读者良好的合作,才能使得交流向着一个共同的地方去。如果我们把高考作文题看做命题人和考生之间的一次交流合作,考生的反馈其实不仅仅是被动的应答与申述,还有对命题人的启发与反拨,而阅卷人则应充当一个促进交流的中间人。

新课标I卷:人工智能

阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

随着互联网的普及、人工智能的应用,越来越多的问题能很快得到答案。那么,我们的问题是否会越来越少?

以上材料引发了你怎样的联想和思考?请写一篇文章。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

褚树荣(浙江省语文特级教师):

新课标I卷以互联网的普及、人工智能的应用为拟题材料,抓住人与科技的关系来拟题。这在近四年30余个高考作文题目中,不算出人意料。

当然,科技的发展和人类的命运之关系,是关乎我们生存和发展的重大命题,它对于人类智慧的考验、价值的挑战和理性的启迪非常迫切,愈加深刻。可见,新课标I卷切准了人类当下问题和未来前景,价值导向很好。

该题要求考生思考:互联网和人工智能使得越来越多的问题很快得到答案,但我们的问题是否会越来越少?作文就是对这个问题的回答,你回答得集中、深刻、有条理、能辩证,作文就能扣题,得高分。这是属于直陈式的话题作文,无需你引申发挥。只要你就事论事、就题论题、有问能答就可以。

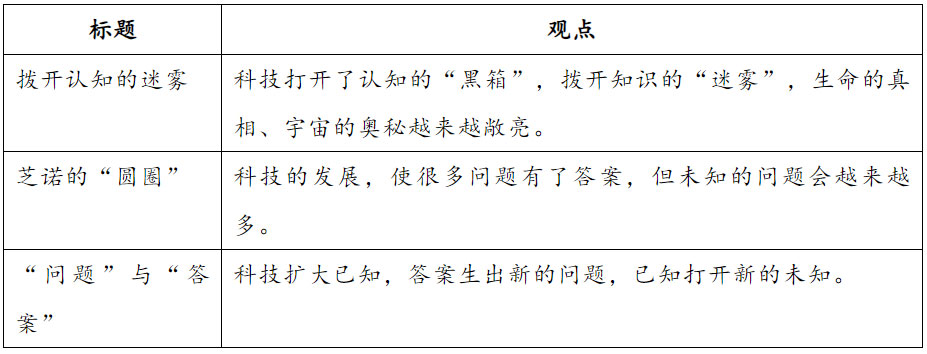

审题时,“越来越多的问题能很快得到答案。那么,我们的问题是否会越来越少”是个关键句。句中两个“问题”的内涵和外延是不一样的。“越来越多的问题”可以通过科技得到答案,那么,这些答案是固定的,唯一的,有限的,过去的,个体性的;“我们的问题”是活的,没有标准答案的,是具有无限可能的,是今天尚未出现的,是社会整体性的,是关于人类终极命运的。也许人类存在多久,问题就有多久,宇宙有多浩瀚,问题就有多少。芝诺说过:人的知识就好比一个圆圈,圆圈里面是已知的,圆圈外面是未知的。你知道得越多,圆圈也就越大,你不知道的也就越多。所以,正确的判断是,科技的发展,使很多问题有了答案,但不意味我们的问题会越来越少,而是相反。当然,你把问题局限于那些能够穷尽的知识,说科技打开了认知的“黑箱”,生命的真相、宇宙的奥秘越来敞亮,人类的认知迷雾也越来越少了,也无不可。

这个题目蕴含着科技与认知、问题与答案二组关键词。可以辩证分析它们之间相辅相成、互相转化的关系,也可以叩其一端论述。观点举例如下:

新课标II卷:探索未知之境

阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

本试卷现代文阅读I提到,长久以来,人们只能看到月球固定朝向地球的一面,“嫦娥四号”探月任务揭开了月背的神秘面纱;随着“天问一号”飞离地球,航天人的目光又投向遥远的深空……

正如人类的太空之旅,我们每个人也都在不断抵达未知之境。

这引发了你怎样的联想与思考?请写一篇文章。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

褚树荣(浙江省语文特级教师):

新课标II卷的价值导向与新课标I卷相同,但写作要求和作文类型不一样。“正如人类的太空之旅,我们每个人也都在不断抵达未知之境。这引发了你怎样的联想与思考?”“嫦娥四号”“天问一号”,只是个由头,“太空之旅”只是一个比喻。这是属于隐喻式的材料作文,“太空之旅”实际上隐喻人类的认知探索之旅。个体的生命进程和人类的发展过程,都是从已知到未知从知之少到知之多的探索之旅。这个题目可以从太空之旅写到科学探索之旅、生活历练之旅、认知发展之旅,生命成长之旅等等。这类题目要引申发挥、连类而及地写,不可就事论事,只写“嫦娥四号”“天问一号”探索未知之境。

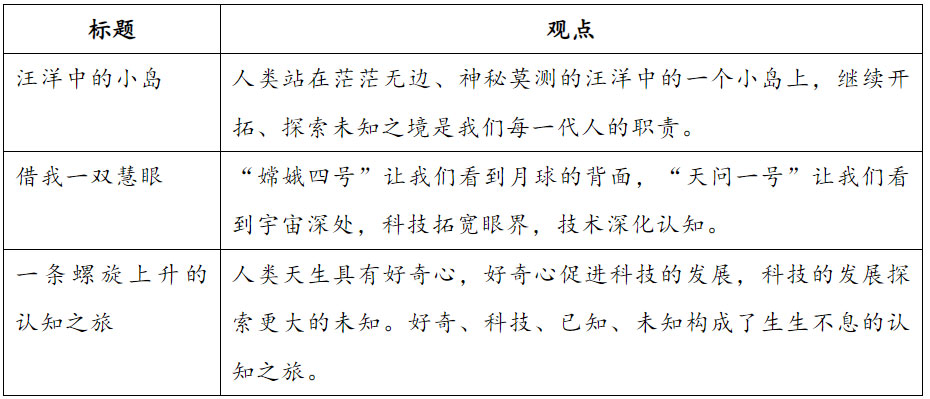

新课标II卷的关键句是“正如人类的太空之旅,我们每个人也都在不断抵达未知之境”。联系材料,这句话起码可以引起我们诸多思考:人类有探索未知的欲望,欲望产生行动,行动促进科技;有了科技的加持,人类得以增长智慧;而智慧赋能科技又促使我们抵达更为广大的未知之境。未知变成已知,已知产生新的未知,人类的生命之旅就是生生不息的探索之旅。赫胥黎说过:“已知的事物是有限的,未知的事物是无穷的;我站立在茫茫无边神秘莫测的汪洋中的一个小岛上。继续开拓是我们每一代人的职责。”可见,对于未知之境的探索,是我们人类的宿命。这是这个题目的命意所在。

新课标II卷的作文题,蕴含着无知与已知、欲望与好奇、科技与探索、职责与使命等观念。可以普遍联系的眼光,分析这些观念之间的关系,观点举例如下:

北京卷:“历久弥新”或“打开”

微写作(10分)

从下面三个题目中任选一题,按要求作答。不超过150字。不透露所在区、学校及个人信息。

(1)微信朋友圈有“点赞”功能。有人关注“点赞”数量,有人热衷于给人“点赞”……对“点赞”现象,你有什么看法?请说明你的观点和理由。要求:观点明确,言之有理。

(2)年级准备开展“走进名人故乡”主题研学活动,计划在目的地研学两天,现征询同学们对目的地的建议。你建议去哪里?请说说理由。要求:明确写出名人及其故乡,重点陈述理由,理由合理。

(3)请以“月的独白”为题目,用月亮的口吻,写一首小诗或一段抒情文字。要求:感情真挚,语言生动,有感染力。

作文(50分)

从下面两个题目中任选一题,按要求作答。不少于700字。将题目写在答题卡上。不透露所在区、学校及个人信息。

(1)几千年来,古老的经典常读常新,杰出的思想常用常新,中华民族的伟大精神亘古常新……很多事物,在时间的淬炼中,愈显活力和价值。

请以“历久弥新”为题目,写一篇议论文。

要求:论点明确,论据充分,论证合理;语言流畅,书写清晰。

(2)个人成长需要打开视野,人际交往需要打开心扉,科技创新需要打开思路……打开,发现新的自己;打开,带来新的气象。每一次“打开”,都有一段故事。

请以“打开”为题目,写一篇记叙文。

要求:思想健康;内容充实、合理,有细节描写;语言流畅,书写清晰。

陈金华(北京市语文特级教师):

2024年高考北京卷大作文题目一要求写议论文虽延续了“材料+命题或话题”形式,但文题将写作的背景“情境”拉长到了“几千年来”的时间甚至空间里,引导考生要将视野格局全“打开”,要从“古老的经典”“杰出的思想”和“中华民族的伟大精神”等不同事物,甚至是省略号里未明示和列举的事物着眼,思考这些事物经过长久的时间,不但没有衰败、陈旧,反而更新、更好的事实和现象,以及其背后的情理、事理或哲理,非常具有冲击力。要写好这道题,考生需要从点到线、由线连成面地思考“很多事物,在时间的淬炼中,愈显活力和价值”这一在生活中常见,但又非常价值和意义的道理,很有写作的广度和思考的深度。

从材料和给定的题目看,议论文的写作命题仍然是紧扣时代脉搏的,考生需要围绕“历久弥新”这一给定的题目或话题,理性思考经典、思想和伟大的民族精神等事物与时间以及相关因素的关系,很有思辨色彩。写作题目具有很强的开放性。一是立意开放。每位考生的立场、观点都不同的,是开放的,但只要是基于材料和题目内涵来立意,都是可行的;二是思维开放。不同的立场产生不一样的立意,自然会体现在每位考生将“古老的经典”“杰出的思想”和“中华民族的伟大精神”等不同事物与现实生活联系后的不同思考,呈现出不同的思维路径与论述过程,这必将带来不一样的思维与写作成果。

2024年高考北京卷的作文题二是记叙文写作,该文题同样延续了北京卷高考写作记叙文近几年一贯的“材料+命题或话题”形式,较为稳定且贴近高三教学备考,体现了学、教、考的一致性。

从试题的命题材料看,从个人成长、人际交行和科技创新等不同方面,扣住“打开”这一关键词,突出“个人成长需要打开视野,人际交往需要打开心扉,科技创新需要打开思路”等,给予了考生充分的写作提示,然后围绕“打开”的作用和价值等方面,强调打开可以“发现新的自己”,可以“带来新的气象”。作为北京卷特有的高考记叙文写作,文题在引导考生在关注不同领域的“打开”后,聚焦故事叙述过程中的价值思考,突出写作的思想引领和精神指引,入题浅易而又有深度,有很宽广的写作空间。

值得注意的是,文题虽然开放性较强,也贴近生活,但要写得深刻,写出新意,所讲的故事能吸引人,就要特别关注“打开”一语隐含的关系,在记叙中要注意根据材料中提示的领域和方面,围绕“打开”构建好相应关系,比如谁“打开”,“打开”的对象是什么;比如与“打开”的对应“封闭”在写作中如何体现,二者关系在叙述中如何处理;“打开”的前因后果是怎样的等等。同时,还要围绕“打开”将故事讲“好”,讲“好”的故事,如果文章写人为主,要注意突出人物特点或内在的成长变化,如果文章是写事为主,要突出故事中的情理或事理,故事有起伏,叙述有波澜,体现文题暗含的价值导向。

天津卷:定义

阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

在缤纷的世界中,无论是个人、群体还是国家,都会面对别人对我们的定义。我们要认真对待“被定义”,明辨是非,去芜存真,为自己的提升助力;也要勇于通过“自定义”来塑造自我,彰显风华,用自己的方式前进。

以上材料能引发你怎样的联想与思考?请结合你的体验和感悟,写一篇文章。

要求:①自选角度,自拟标题;②文体不限(诗歌除外),文体特征明显;③不少于800字;④不得抄袭,不得套作。

陈金华(北京市语文特级教师):

2024年高考天津卷作文题仍然是典型的材料作文,在命题形式上与前几年比,较稳定,考生不会因此而觉得陌生,这一点对考生很友好。材料的核心词是“定义”,材料第一句概括了一个社会的普通现象,指出在缤纷的世界中,无论“个人、群体还是国家”,都会面对外界对自身的定义,这一高度概括的首句隐含了多组关系,考生在审读时需要加以关注。第二句着重引导学生思考“怎么办”,分别从“被定义”和“自定义”两个角度或层面进行提示或引导,进行对“被定义”和“自定义”两者的关系与意义作更深入的辨析。写作时,考生可以侧重前者进行论证,思考“被定义”时,联系生活实际,思考背后的原因,思考如何明辨是非,去芜存真;也可以侧重后者,围绕“自定义”作因果探寻和条件分析,思考如何塑造自我,彰显风采。

当然,如果考生能将“被定义”和“自定义”结合起来,进行整体和综合思考思辨,则需要构建“被定义”与“自定义”的关系,比如既要“被定义”,也要“自定义”,又如“被定义”有助于“自定义”等等。在关系建构中,还需要深入思考两者的辩证关系和转化条件,进行多角度思考,多层次分析,整体性建构,个性化写作,以彰显优秀的思维品质。

上海卷:认可度

写作(70分)

生活中,人们常用认可度判别事物,区分高下。请写一篇文章,谈谈你对“认可度”的认识和思考。

要求:(1)自拟题目;(2)不少于800字。

汪锋(北京大学语文教育研究所所长):

上海卷的题目独具特色,不少人称之为轻思辨,也就是,给出一个结构简单的论断,让考生从中生发议论或者感悟。由于没有规定文体,也没有规定文章的读者群体以及应用场景。这样的题目最容易导出所谓的哲理散文,从评价的角度来看,其规定性很弱,评价标准也很难统一。

其实,我个人是非常好奇上海阅卷者是如何应对这一挑战的。但从给予考生写作自由度的角度来讲,其宽度和可能达到的深度可能比较理想,或许上海的高中生们在这一舞台上可以尽情发挥。上海卷的题目出发点常常是生活中的一个认知判断。这次是说人们在生活中常常依据认可度来评价事物。命题者应该是故意没有指明“认可度”是谁的认可度,通常,人们会首先根据自己的认可度,比如,这个菜吃起来有点辣,不太能接受,就不好吃;这个人长得有点怪,嗯,就是不好看;这个想法太毁三观,不能接受,等等。这就是把评判的标准建立在自我感受上。但其实,根据其他人的认可度来判断的也非常常见,比如,上电商平台买东西要先看好评率,交朋友要先打听周围人的看法,去旅行前要看各种游记等等,这就是把自己的判断建立在他人的感受上。如果能跳出这个日常思维的限制,可以考虑认可度的“度”是精确还是模糊等等,结合自己的生活和思考就能有更进一步的发挥。

(光明日报全媒体记者 陈鹏)

① 凡本站注明“稿件来源:教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:教育在线”,违者本站将依法追究责任。

② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。

教育在线

教育在线