中国作为世界上最大的国际学生输出国之一,其留学生的流向和选择不仅影响着个人的发展,也牵动着国家的教育战略和人才培养。面对国际政治经济的新挑战和国内教育改革的深入推进,中国留学生的全球地位正经历着重要的转型期。随着国际形势的变化和国内教育质量的提升,出国留学的价值和意义也在不断演变。本文通过分析中国、印度和日本出国留学趋势变化以及留学归国人才的贡献,探讨当前环境下出国留学的现状与未来趋势,为有意向留学的学生和家庭以及政府有关部门决策提供参考和借鉴。

一、中国和印度出国留学发展趋势比较

美国国际教育协会(IIE)发布的《计划蓝图2022》(Project Atlas, 2022)报告显示,2021/2022学年,中国国际学生人数在全球排名前十的留学目的国(美国、英国、澳大利亚、加拿大、日本、德国、俄罗斯、法国、意大利、荷兰)以及新西兰位居全球前列,在其中7个国家都位居第一(见表1),仍为全球第一大生源国。

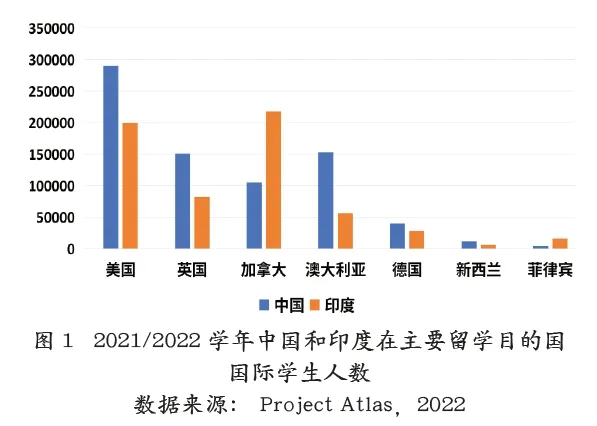

但值得一提的是,自2018年开始,印度出国留学人数增长非常迅猛,在多个主要留学目的国的国际学生人数已接近或超过中国。美国国际教育协会数据显示,2021/2022学年,中国和印度在美国、英国、加拿大、澳大利亚、德国、新西兰以及菲律宾都分别位居国际学生第一和第二位,其中印度在加拿大和菲律宾都是第一大国际学生生源国(见图1)。

而根据德国学术交流中心(DAAD)与德国高等教育与科学研究中心(DZHW)发布的《科学大都会2023》报告,在2022/2023冬季学期,印度又首次超过中国,成为在德国际学生最大生源国,来自印度的国际学生达到 4.26 万人,占所有在德国际学生的 12%,且这一数字在过去五年翻了 1.46 倍。此前常年占据榜首的中国则缩减至 3.91 万人,占所有在德国际学生的 11%。

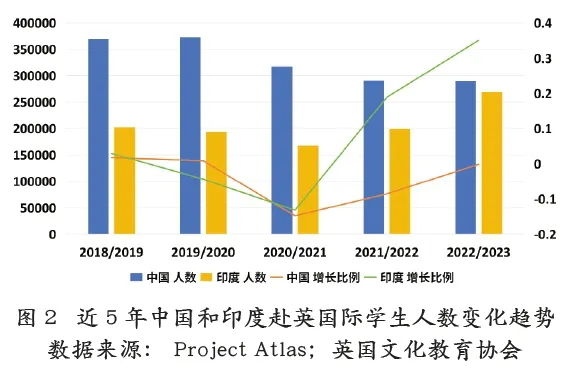

虽然中国在英国际学生人数仍位居第一,但印度增长相当迅猛,近4年增长比例都超过40%,在英的印度国际学生人数从2018/2019学年的19,935人增加至2022/2023学年的121,851人,增长速度远超中国,和中国国际学生占比差距不断缩小(见图2)。

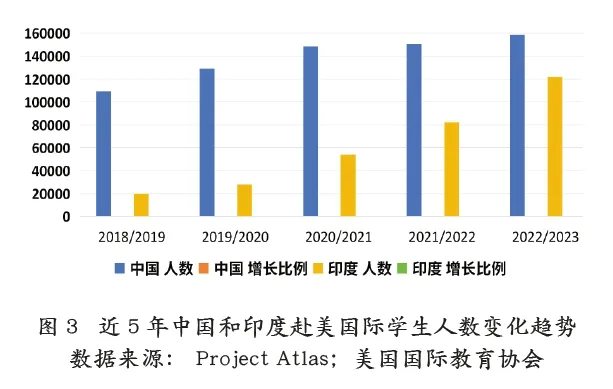

中国和印度在美国际学生人数变化趋势和英国情况类似,自2020/2021学年起中国在美国际学生人数连续三年下降,而自2021/2022学年起,印度国际学生人数连续两年高速增长(见图3)。2019/2020学年,中国国际学生占全美国际学生比例为34.6%,印度国际学生占全美国际学生比例为18%,中国几乎为印度的两倍;而在2022/2023学年,这一数据分别为中国27.4%,印度25.4%,差距大幅度缩小。

根据ETS公布的GRE考试最新年度报告,2022/2023年(2022年7月-2023年6月),中国籍考生为57,769人,而印度考生为113,304人,接近中国考生的2倍。而在2020/2021年,中国籍考生人数是70,136人,比印度考生多1万人。这也预示印度赴美留学人数即将超过中国,从而取代中国成为美国国际学生第一大生源国。

二、外因和内因叠加导致中国出国留学人数下降

中国的北大、清华等顶尖理工科高校发布的《高校就业质量报告》数据显示,在疫情结束后的2023年,出国留学的大幅反弹并未到来(见表2)。

究其原因,在美国带领下西方国家为遏制中国的发展,对中国科技人才发展实施的限制政策是重要因素。其实中国出国留学人数增长的停滞,在2018/2019学年已现端倪。2018年6月,美国为打压我国科技发展,限制了部分STEM专业中国留学生的签证发放,受限领域包括机器人制造应用、航天航空、高科技制造业等。2020年5月,美国时任总统特朗普又签署了“PP10043”总统令——《禁止部分中国留学生和研究人员入境》。这一政策的实施对中国留学生赴美学习造成了显著影响。2022年7月,澳洲官方更新了留学生签证政策,新增8208条款,禁止所有国际留学生在澳洲关键技术相关的专业就读。2024年1月,加拿大联邦政府创新、科学与经济发展部(Innovation,Science and Economic Development)也发布了一项与军事、国防有关的敏感技术研究和相关附属机构的限制政策,包括一份敏感技术研究领域清单和一份指定机构清单,清单涉及俄罗斯、中国、伊朗的多所高校和机构。其中涉及中国85所院校及机构,占到了指定总数的90%。英国、德国、日本等国家也纷纷出台类似政策,加强对学习相关敏感专业的限制。

尽管以美国为首的西方国家从经济和贸易的角度出发,一直鼓励国际学生前往留学,但在一些关键技术领域仍对留学生持高度戒备态度。虽然各国目前的工作签证偏好STEM领域国际学生,但是其中的关键技术领域可能会受到更严格的安全审查,相关专业的留学可能更受限制。

摇摆不定的签证政策、国际局势的紧张态势是导致家长和学生出国留学意愿降低的外因。而中国高等教育质量的提升以及从就业角度看留学“性价比”的降低则是重要内因。

中国高校在各国际排名中的表现显示了中国高等教育的快速发展和国际影响力的提升。清华大学和北京大学这两所顶尖高校在多个排名中均位于前列,显示了其在全球高等教育领域的竞争力。据QS发布的2024年世界大学排行榜,中国大陆共有71所高校上榜,上榜高校数为世界第三。而软科世界大学学术排名显示,有10所中国高校进入前100。越来越多的中国大陆的大学在国际排名中崭露头角,体现了中国高校在学术研究、教学质量等方面的巨大进步。中国学生在本土也可以获得优质的高等教育资源。

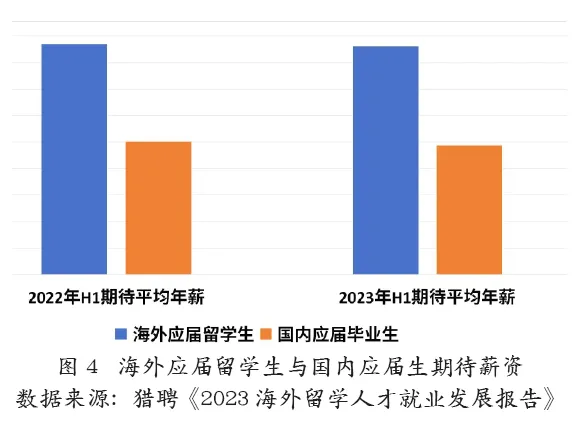

近些年随着大学毕业生的增加以及经济增长速度减缓,应届毕业生就业压力不断增大。留学生回国就业也同样面临着巨大的压力。由于中国留学生群体以自费留学为主,在教育阶段投入很大,因此在求职时,对薪金的期望值往往偏高。海外应届留学生的期待平均年薪约是国内应届生的1.7倍(见图4)。

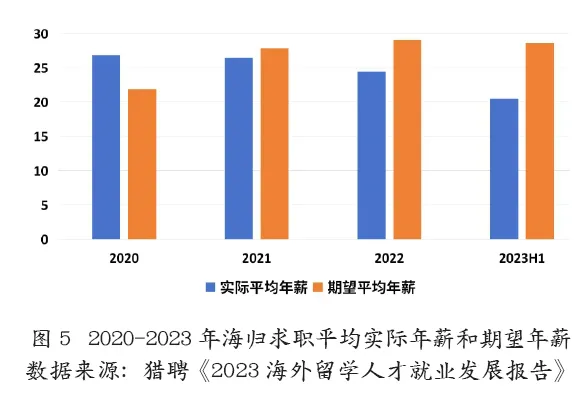

但受经济形势影响,近年来,留学回国人员实际获得的平均年薪和期望年薪的差距越来越大。实际平均年薪呈下降趋势:2020年,海外留学人才的实际平均年薪为26.82万元,2022年降至24.41万元,2023上半年为20.45万元。而期望平均年薪尽管在2023年上半年略下降至28.62万元,但总体呈上升趋势:从2020年的21.91万元上涨到2022年的29.07万元(见图5)。

因此,一些家庭和学生在考虑留学时更加理性。随着回国就业压力的增加,薪资的下降,以及海外留学学费和生活费的大幅上涨,部分学生可能因为经济压力而选择在国内接受教育。

三、日本出国留学发展历史对我们的启示

在东亚地区,由于地缘因素,文化相近,中日在教育上具有一定相似性。中国留学生目前的发展趋势也和日本20—40年前的发展经历具有相似性。

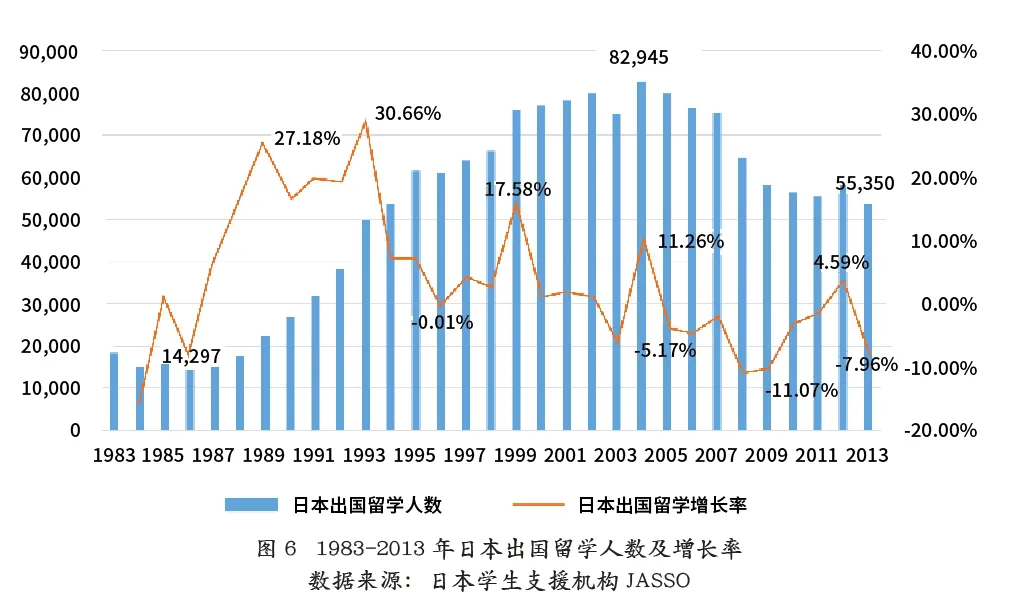

如图6所示,1983-2013年日本出国留学人数变化可分为三个阶段。第一个阶段自1983年到1993年,日本留学人数高速增长,年平均增长率达到11%,突破5万人。第二个阶段自1994年到2004年,日本留学人数稳定增长,年平均增长率约为4%,在2004年达到8.2万人的峰值。自2005年到2013年为第三阶段,日本出国留学人数缓慢下降,进入平台期,一直稳定在5万人以上,变化基本不大。

日本留学生数量下降主要有以下原因:一是受到经济发展减缓和家庭收入减少的影响;二是留学回国就业难,日本企业招聘季节与海外学习时间冲突;三是受到“少子化”的影响,人口减少。1992年,日本18岁高等教育适龄人口为205万,达到顶峰,2000年缩减至146万,2012年降至119万,实际上日本出国留学生总人数虽然下降,但在高等教育适龄人口中的比例变化不大;四是日本高等教育处于亚洲领先水平,在本国能够接受到一流的高等教育,没必要选择海外留学。

对比日本的发展历程来观察中国当前的出国留学发展趋势,可以看到一些类似的情况。中国出国留学从高速增长到趋缓乃至下降,除了疫情、政治经济因素以及本国高等教育发展的影响外,近年出现的新生儿人口的断崖式下降也预示着未来中国出国留学人数的大幅下降。

四、出国留学事业的未来展望

(一)出国留学将继续发挥其培养高层次人才的重要作用

回顾新中国出国留学史,大部分出国留学人员最终都回国发展。中国对待出国留学的方针是“支持留学、鼓励回国、来去自由、发挥作用”。在这样的留学政策引导下,自改革开放至2019年,各类出国留学人员累计达656.06万人,回流率从2000年的23.3%增加到了2019年的82.5%,回国发展成为留学生的普遍选择。

出国留学也是我国培养高层次人才的重要渠道。根据教育部相关数据,从1950到1965年,新中国累计派出7955人到苏学习,这个数字不包括实习生。而当时由工业部门和各单位独立派往苏联的实习生近8000人,如果把实习生也列入其中,那么总计留苏学生人数达到16,000人左右,其中产生了200多位两院院士。

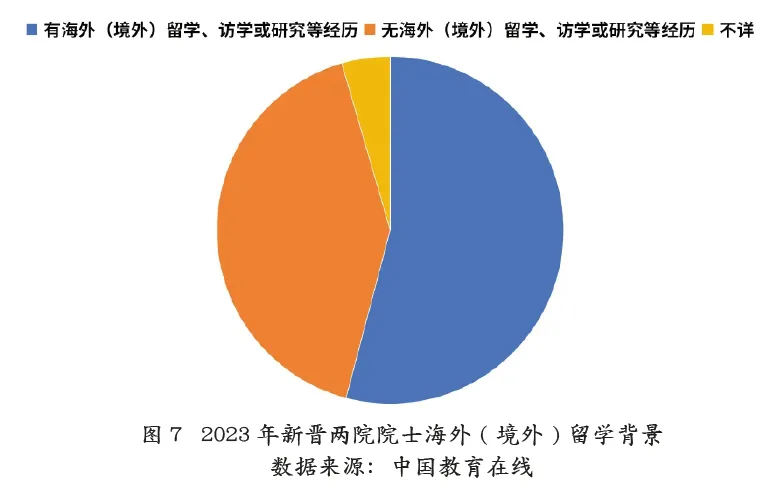

据中国科学院官网提供的信息,截至2021年,1977年后接受高等教育的中科院院士有381位,其中超过50%的院士曾在学历教育阶段或博士后阶段在境外学习,完全没有境外留学经历的院士占比为44.9%。

根据公开的信息统计,2023年新晋两院院士中,超过54%有海外留学背景。其中在新当选的中科院院士中,超过76.3%有海外留学经历(见图7)。

由此可见,出国留学在我国高层次拔尖人才成长、培养中发挥了重要作用,未来我们应继续坚持出国留学的十六字方针,让归国学子更好地发挥作用,为国家建设做出其重要、独特的贡献。

(二)出国留学的选择应多元化和理性化

出国留学是我国建设教育强国、科技强国、人才强国不可或缺的组成部分,也是个人成长发展的重要途径。家长及学生在做选择时既要关注国际政治局势的变化,也应关注国家发展需要的变化。

一是选择专业时应该考虑到专业的实用性和前瞻性,选择与国家发展战略相匹配的专业,既能够更好地服务于国家的发展需要,也会有更好的就业机会和发展空间。具体到留学专业选择,STEM(科学、技术、工程和数学)专业的学习和研究能够直接促进技术创新和经济发展,具有广泛的应用前景,可以满足国家在科技竞争中的“卡脖子”关键领域的需求,将有利于对国家发展做出更大贡献。

二是选择国别时除了发达国家,也应关注“一带一路”国家。在美国的围堵下,中国有些产业链不得不外迁,其中不少落地“一带一路”国家。而伴随着中国产业外迁的,是人才需求的外迁。这些国家和中国的经贸往来也在快速增长,将有更多的发展机会。

三是留学形式上可以多元化选择。除了出国留学,也可以选择大学提供的各种国际交流交换项目,或者选择在地留学——中外合作办学机构或项目。全国普通高校本科层次的中外合作办学机构和项目在2022年通过高考招生人数达13.8万,而高等教育阶段中外合作办学机构和项目在校生规模已超70万人,年保有量和出国留学人数基本相当。

综上所述,我们可以看到,尽管中国即将让出第一大国际生源国地位,但出国留学依然是个人成长和国家人才培养的重要途径。在当前复杂的国际政治经济背景下,学生和家长在选择留学时应更加理性和多元化,结合个人职业规划和国家发展战略,做出最适合自己的选择。同时,中国高等教育的快速发展和中外合作办学的兴起,也为学生提供了更多在本土接受国际化教育的机会。未来,我们期待看到更多留学生能够在国际舞台上发光发热,同时也为国家的繁荣发展贡献自己的力量。

(作者:任蕾,中国教育国际交流协会出国留学分会副秘书长、中国教育在线执行总编辑)

本文刊登于《教育国际交流》2024年第3期。

① 凡本站注明“稿件来源:教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:教育在线”,违者本站将依法追究责任。

② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。

教育在线

教育在线